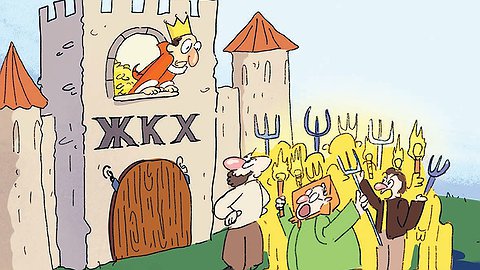

Похоже, коммунальные бунты не за горами. Ростов-на-Дону подал пример: в воскресенье, 29 июня, здесь объявили областную акцию протеста против повышения тарифов на услуги ЖКХ и прошли митинги под лозунгом «Нет коммунальному грабежу!». Причина понятная: подорожание с 1 июля электричества на 12,6%, газа — на 10,3%, отопления и горячей воды — до 15%. За холодную воду и мусор теперь придется платить на 9,6% больше. И приведенные здесь цифры еще не самые большие в стране.

«Когда в области строили Ростовскую АЭС, жителям обещали низкие тарифы и льготы. Ну и где они?» — спрашивала депутат городской думы Наталья Оськина. А депутат Госдумы Евгений Бессонов сообщил, что только за 2024 год олигархами из страны было вывезено более 4 трлн рублей в долларовом эквиваленте, что сопоставимо с суммой, необходимой для восстановления системы коммуникаций в сфере ЖКХ во всей стране. Не допусти власть такой утечки капиталов, полностью бы отпала необходимость повышения тарифов ЖКХ...

«Нам говорят, что причиной повышения квартплаты является изношенность жилищной инфраструктуры, — звучало на митингах. — Но куда уходят деньги, собираемые с граждан на протяжении десятков лет за услуги ЖКХ, почему они не вкладывались в модернизацию и обновление? Почему износ коммунальной сферы доходит до 70%, а коммунальные аварии в лентах новостей следуют как сводки с полей сражений?»

Частично ответ на эти вопросы уже имелся. Накануне в области готовилось заседание правительства с рассмотрением результатов выполнения плана капитального ремонта в многоквартирных домах в 2024 году. Сообщалось: план выполнен лишь на 43%, запланированные в 1047 многоквартирных домах работы не сделаны, а 285 домов остались без ремонта «в связи с отсутствием интереса компаний». Но при этом выделенные деньги осваивались с большим аппетитом. И лишь теперь, как заявила министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная, в области планируют «изменить региональную программу кап-ремонта МКД для повышения эффективности и прозрачности расходов». Не поздновато ли хватились?

Как показала недавняя проверка Счетной палаты, неэффективное использование бюджетных средств и кредитов в регионах — хроническая проблема. Казна может выделять регионам сотни миллиардов рублей напрямую или в виде кредитов под 3% годовых на строительство дорог, водоводов или очистных сооружений. Но больше половины бюджетных проектов так и не будут построены в срок, а немалая часть казенных денег просто растворится без следа. Всего за последние годы из федерального бюджета льготных кредитов было получено на 57 млрд рублей. И больше половины регионов так и не достигли запланированных результатов.

Яркий пример — фактический провал анонсированного в 2018-м президентом Владимиром Путиным проекта по снижению сброса загрязненных сточных вод в Волгу в три раза к концу 2024 года. Из бюджета потратили на этот проект 127 млрд рублей, а обещанный результат не достигнут даже близко. Как водится, идет расследование, а параллельно Счетная палата предлагает ввести нормативную ответственность чиновников за разбазаривание денег. И опять это похоже на бой с тенью.

Объем похищенных средств в сфере ЖКХ исчисляется миллиардами, заявляет первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. По его мнению, похищенные средства коммунальщики пытаются отбить через повышение тарифов. Именно потому стоимость услуг ЖКХ ежегодно растет быстрее инфляции. Депутат же считает, что цены должны снижаться. «Говорят, энергетики не сводят концы с концами. Но большего воровства, чем в ЖКХ, нет нигде», — резюмирует Николай Арефьев.

Кстати, с начала 2025 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предписала нескольким регионам исключить из расходов на жилищно-коммунальные услуги 5,1 млрд рублей. Они были заложены в тарифы за услуги ЖКХ и обращение с твердыми коммунальными отходами, однако ФАС выявила необоснованность этих трат. За предыдущие два года по тем же причинам из тарифов было исключено еще 21,6 млрд необоснованных расходов. Например, в Ленинградской области тарифы на водоснабжение и водоотведение (канализацию) снизились по сравнению с предыдущим годом на 15,92%, а в Еврейской АО тариф на обращение с ТКО стал меньше на 32,3%.

В этом году обоснованность тарифов проверялась в Тверской, Ярославской, Иркутской и Томской областях, в Хакасии, Бурятии, а также в Красноярском и Пермском краях. В ведомстве сообщили, что с 1 июля 2025 года будут контролировать во всех регионах страны предельно допустимые изменения платы граждан за «коммуналку». «В случае выявления нарушений при начислении платы в квитанциях граждане могут обращаться в государственную жилищную инспекцию», — советуют в ФАС. Вот только помогут ли гражданам такие бесплатные советы?

Конечно, у большинства регионов действительно не хватает денег на коммунальные нужды, и нынешние объемы государственного финансирования не способны остановить развивающийся в стране коммунальный кризис. Например, в Приморье результаты инвентаризации жилищно-коммунального хозяйства края показали: для восстановления инфраструктуры необходимо 750 млрд, а ежегодное финансирование из краевого бюджета составляло 25 млрд рублей. При этом все ежегодные краевые доходы вместе с перечислениями из Москвы составляют чуть больше 200 млрд. Неудивительно, что с 1 июля жители Приморского края столкнутся с плановым ростом тарифов на услуги ЖКХ в 10,2%, но реальные цифры окажутся выше — в отдельных случаях до 30%. При этом нет никаких гарантий бесперебойной и качественной работы «коммуналки».

А тут еще на обе ноги хромает платежная дисциплина населения. По данным Минстроя, задолженность населения в 2024 году составляла до 1,2 трлн рублей. Это просроченные платежи за свет, воду, отопление и накопленные пени за неоплату услуг. И учтите, граждане: с 1 июля эти долги будут взыскиваться в бесспорном порядке через «Госуслуги».

Платить «за предыдущие годы» придется жителям всех регионов. По данным Росстата, общий уровень износа жилого фонда в стране увеличивается, а «лишних денег» в стране нет. В апреле Владимир Путин поручил правительству направить 4,5 трлн рублей на программы модернизации коммунальной инфраструктуры до 2030 года. А в начале мая правительство пересмотрело план повышения тарифов в стране на ближайшие три года — платежи для населения решено повысить более чем на 40%. «На эти деньги с 2025-го по 2030-й нужно построить и модернизировать более 50 тысяч км инженерных сетей, не менее 2 тысяч объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, — заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. — Это улучшит качество коммунальных услуг для 20 млн россиян. К 2030 году планируется ежегодно менять не менее 2,5% сетей, к 2035 году этот показатель должен составить не менее 5%».

А вот какие подсчеты привела зампредседателя комитета Госдумы по ЖКХ Светлана Разворотнева: «Российская ассоциация водоканалов считала, сколько лет нужно, чтобы окупить вложения в водоканал города Щекино Тульской области. Вышло 130 лет. В такую сферу с таким износом и тарифами инвесторы точно не побегут...»

Параллели

В Швеции права квартиросъемщиков защищает Движение квартиросъемщиков. Основные задачи его участников — контролировать качество услуг ЖКХ, их стоимость, взаимодействовать с муниципальными и государственными властными органами, отстаивать интересы квартиронанимателей в судебном порядке. Союзы и ассоциации квартиросъемщиков, количество членов которых доходит до сотен тысяч, — мощная сила, и с ее мнением считаются все политические партии в стране. У подобных формирований есть своя штаб-квартира, региональные и местные отделения. Жилищное движение ставит перед собой важную задачу: побудить граждан, снимающих квартиры, к разработке правильных решений по поводу домов, в которых они проживают. Зарубежный опыт ЖКХ показывает, что для этого используются модели амортизации и скидки. Благодаря последним квартиросъемщики выбирают необходимые им услуги, и на их основе рассчитывается квартплата. Что касается амортизации, согласно данной модели, от бережного отношения человека к помещению зависит сумма оплаты: чем аккуратнее обращение с жильем, тем меньше стоимость услуг.

Важное дополнение: во избежание проблем в сфере ЖКХ в Швеции функционирует Жилищный суд. Благодаря этому работа каждой структуры отрасли является прозрачной, как и тарифы на услуги. Такой зарубежный опыт ЖКХ может стать примером для других стран. В Швеции в жилищно-коммунальной сфере отсутствует коррупция, а потребителей обслуживают на очень высоком уровне. При этом практика предъявления обычными гражданами исковых заявлений монополисту достаточно распространена. Обычно суд становится на сторону простых жителей.